| 「John Renbournに会った時のこと」 |

| |

| (PS3/48歳/神奈川) |

| |

クルマをダービー(英国)に向けて飛ばして2時間あまり、着いたのはGigが始まる1時間以上前の午後8時ころのことであった。その夜の9時からの出演者が私の夢見る出会いなのだ。英国に駐在していた私は、もともとJohn RenbournのLPやCDを集めていた。アコースティックギターに中世民族音楽の新解釈を持ち込んだそのクラシカルな音楽性とテクニックを畏敬していた。

インターネットでチケットをゲットして、その日を数えるように待った。英国のPubは庶民の社交場であり、数多いのですがその中には地元のMusicianの登竜門となるライブハウスが街には必ず1つはある。DerbyのCity

Centreの駐車場にクルマを駐めて、目指すPubを探し当て、腹ごしらえにイギリスのお馴染みFish&Chips(フライドポテトつきのタラのフライ)を注文する。ビールはビターを1パイント(約530cc)。私以外の客は何事もないように仲間達とビールを片手に談笑している。興奮しているのは自分だけだ。

そうこうしているうちに、隣の部屋の会場でリハーサルが始まった。憧れのJohn

Renbournが当日共演する弟子のClive Carrollと音合わせを始めたのだ。たまらず娘に父の胸の高鳴りをSMSで彼女の携帯に送る。Enjoy

yourselfの返事が来た。

それからドアが開いて、ジョンが出てきた。1944年生まれの彼はずいぶん年をとったなと思う。その大きなおなかに驚いた。私は駆け寄り、「今晩は、はじめまして。あなたに会うためにイギリスに来た日本人のJFです。」と言って握手した。あなたのレコードを何枚も持っているアマチュアのギタリストです。私がどこに住んでいるのかとかの会話を交わした後、Gigのパンフレットにサインをしてもらった。その時、レコードジャケットを持っていくべきであったと後悔した。彼はサインとともに自分のVirgin.netのEメールアドレスを教えてくれた。

コンサートが始まり、私は舞台の最前列の椅子に構えた。始まった9時ころ、聴衆は150人くらいで席はほぼ埋まっていた。前座は英国の若手新進ギタリストのClive

Carrollが務めた。彼はアイルランドはDublinの有名なTrinity

Collegeで音楽的基礎を修了し、その技量はJohnが賞賛するだけに、テクニックが素晴らしい。ブレークがあって、ジョンが出てきた。大きな体を小さな椅子に腰かけ、Pick-Upのチューニング調整を終えると、いつものように右足を左足のひざにまっすぐ載せる。大きな体躯に比べて小さく見えるギターを私の目の前2メートルのところで弾き始めた。

おなじみのナンバーのSweet

Potato, Lord Franklin,

Heaven, English Dance等々。曲の合間にはおしゃべりが沢山、NYのPaul

Simonの話もしてくれた。ギターはFranklinのOMではなく、正体不明のOMであった。 おなじみのナンバーのSweet

Potato, Lord Franklin,

Heaven, English Dance等々。曲の合間にはおしゃべりが沢山、NYのPaul

Simonの話もしてくれた。ギターはFranklinのOMではなく、正体不明のOMであった。

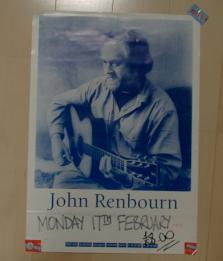

11時を過ぎる頃にコンサートは終わった。出口でCliveがメーリングリストを作っている。自分の住所を書いて、それからお目当ての当日のポスターを貰った。

ポスターにはJohn RenbournがFranklinのギターを抱えている写真。その下に手書きの黒マジックで Monday

17th February £8と書いてある。2003年の冬であった。

|

| |

|

|